La plus grande partie de la littérature est l’œuvre d’exilé·es et de déshérité·es, celles/ceux-là savent ce qu’est la vie. Iels ont appris par la force des choses à l’observer et ils ont perçu la nécessité de sauver de l’oubli cette expérience, de l’empêcher de disparaître dans la nuit.

John Berger, Portraits

Descendant Paris du parc Montsouris à mon bureau chez /ut7 en passant par le Jardin des Plantes, j’écoutais une vivifiante émission de Marie Richeux dédiée à John Berger. À son micro, Nancy Huston cite entre autres cette phrase de l’écrivain touche-à-tout. Évidemment, elle faisait écho à l’actuelle exposition du BAL, Nous autres. J’écris évidemment, car c’est en revoyant mentalement l’œuvre de Donna Gottschalk, photographe américaine née en 1949, que je repensais de fil en aiguille au Voir le voir de John Berger et plaçais ce podcast dans mes oreilles. Ces associations d’idées qu’on fait si vite en marchant.

Montrer des expériences et des vies invisibilisées, stigmatisées, réprimées est une pratique révolutionnaire cruciale. Sa nécessité a été largement travaillée par les collectifs militants et par des théoricien·nes, notamment féministes.

Pour autant, dans notre contexte culturel où le web s’installe de façon omniprésente dans nos vies et nos modalités de communication, il serait facile d’identifier « rendre visible » et « montrer au plus large public possible ». Rendre visible et publier (rendre public).

À l’occasion de cette belle exposition mettant en scène le travail photographique de Donna Gottschalk, on peut corriger cette identification trop rapide : on peut aussi rendre visibles des vies et des visages sans chercher à les montrer. On peut aussi faire la révolution discrètement, en créant de la visibilité pour ses propres yeux et sa propre mémoire d’abord, pour ceux des ami·es peut-être aussi. Capturer des images pour mieux dessiner ses propres possibilités de vie, et pour se façonner une mémoire alternative à la mémoire saturée par les représentations dominantes et normatives du système social en place.

Donna Gottschalk

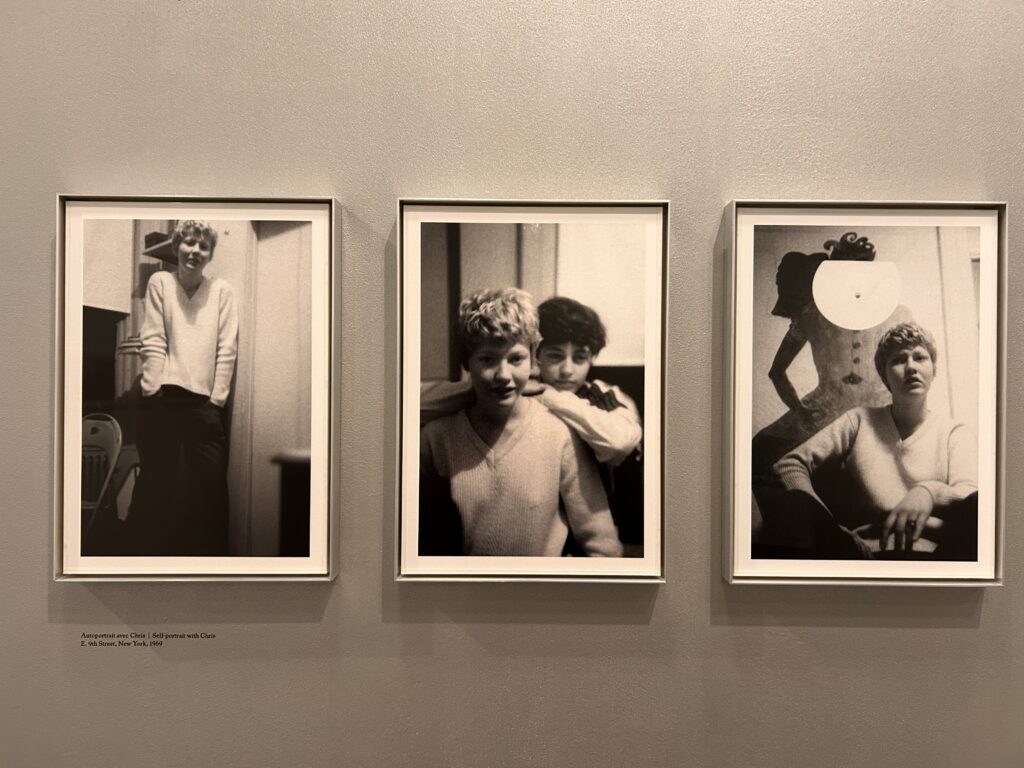

Donna Gottschalk a commencé la photographie en capturant des scènes du salon de coiffure new-yorkais de sa mère, avant de se mettre à photographier ses ami·es, ses amantes, et certains membres de sa famille, en particulier sa sœur Myla que l’on voit grandir au fil de l’exposition jusqu’à sa transition (permise – si l’on veut – par le décès de leur père). Exclues des rues de New-York (l’homosexualité est illégale, la tenue vestimentaire strictement imposée comme genrée par le code pénal et l’homophobie très meurtrière) et souvent de leurs familles, ses amies lesbiennes trouvaient refuge dans son tout petit appartement.

L’espace habitable est exigu pour qui doit survivre à la marge de la société. Il n’en est pas moins habité, avec tendresse et joie, et c’est de cela qu’il s’agit pour Donna qu’on entend dans les textes et les enregistrements sonores d’Hélène Giannechini : tourner sa propre attention et son objectif vers des existences qui lui sont chères et les détails qui font leur quotidien. Pendant ses études d’art, un prof qualifiera d’hideuses les personnes qu’elle photographie et elle sera harcelée pour son homosexualité, balancée devant les autres étudiant·es sous forme d’insulte par son prof de sculpture. Elle arrête ses études sans passer le diplôme.

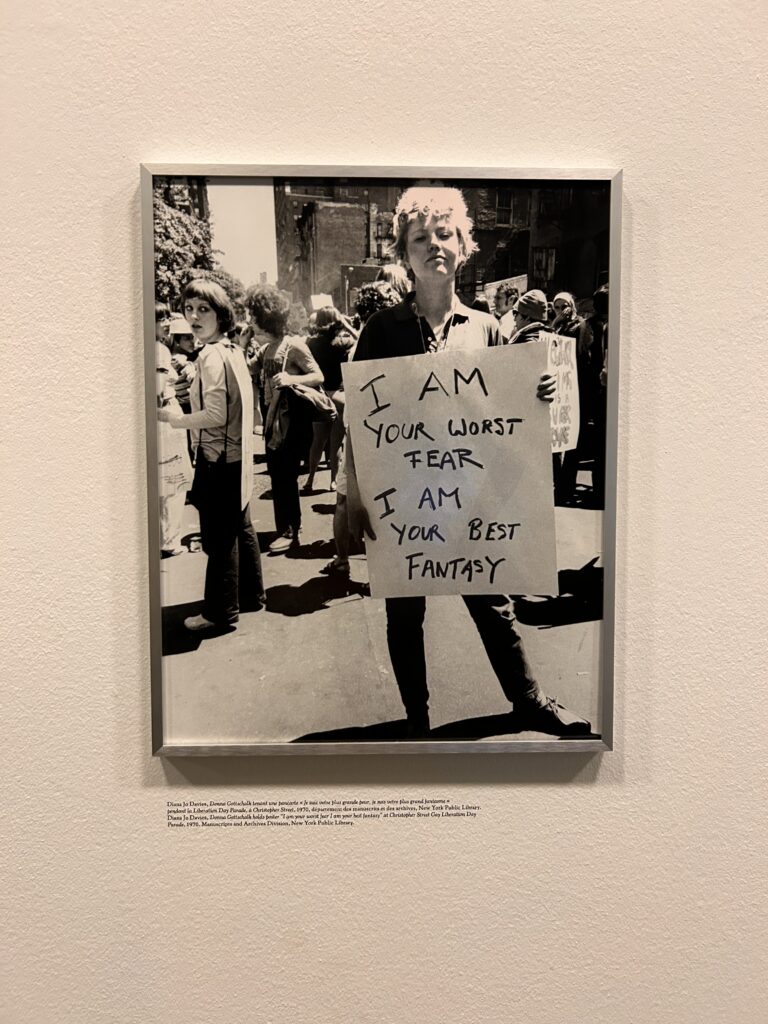

Pas de messages politiques dans ses photographies. Elle milite pourtant au Gay Liberation Front et y capture d’ailleurs des instants de réunion, retournant l’objectif vers les participant·es dans le public et non sur les orateur·ices sur scène. Elle rapporte son envie de photographier au désir de garder en mémoire l’existence invisibilisée des personnes qu’elle côtoie. Et qui sont pour la plupart décédées jeunes, avant 60 ans. Elle photographie aussi pour comprendre :

La solitude a endurci mes amies, mais elles ont su transformer des espaces minuscules en lieux de joie. En faisant des photos, j’ai voulu comprendre comment les miens ont réussi à survivre et j’ai trouvé de l’espoir pour ma propre vie.

Donna Gottschalk, propos recueilli par Hélène Giannechinni

Re-visibiliser sans montrer

Certes, l’exposition confère aux photographies une fonction nouvelle – celle non seulement de montrer les sujets photographiés, mais aussi de montrer par une minutieuse scénographie la vie et les propos de Donna Gottschalk. Et l’on pourrait y voir une contradiction avec le projet initial de l’artiste. Pour autant, que la fonction d’une œuvre puisse changer et recevoir des significations qui se sédimentent au cours du temps n’est pas nouveau et témoigne plus de son historicité que d’une contradiction.

Ce que l’exposition montre justement, c’est l’importance vitale pour les milieux marginaux de développer des projets visant à corriger des effets de l’invisibilisation sociale, en s’émancipant du régime de la représentation publique. Importance vitale parce qu’elle répond à des besoins en jeu dans le rapport à soi, réprimé par l’espace public. D’une part, comprendre les personnes marginalisées comme soi, – les miens, disait Donna G. – pour y trouver de l’espoir pour soi-même. D’autre part, lutter contre ce que Ricœur pouvait appeler une « pathologie mémorielle », dont l’origine est sociale et dont une des formes majeures est l’oubli. Préserver ses propres souvenirs contre l’effacement mémoriel induit par la société est un acte de soin cognitif fondamental. On peut créer des visibilités autres que celle de l’affichage public, aussi nécessaire celui-ci soit-il par ailleurs. C’est dans cette diversité des revisibilisations que des révolutions microsismiques et décisives se font.

—

Publié le 19 septembre 2025

—